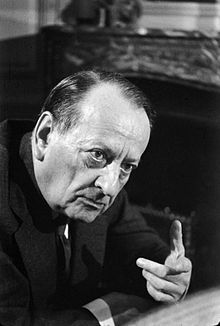

Periodista, político y escritor, protagoniza una agitada vida dedicada al compromiso social y político con el catalanismo y la República, con la que colabora de manera activa, especialmente desde el ámbito de la cultura

Conocido coloquialmente como Met, diminutivo de Jaumet, este periodista, político y escritor, nace en Figueras (Gerona) en 1906 en el seno de una familia de la pequeña burguesía comercial de la zona.

Conocido coloquialmente como Met, diminutivo de Jaumet, este periodista, político y escritor, nace en Figueras (Gerona) en 1906 en el seno de una familia de la pequeña burguesía comercial de la zona.

Con 16 años se traslada a Barcelona para comenzar sus estudios de ingeniería industrial y se afilia a Estat Catala, el partido político de ideología separatista recién creado por Francesc Maciá.

Dinámico activista, al producirse el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, pasa a la clandestinidad engrosando las filas de Bandera Negra, un grupo de acción paramilitar. Al año siguiente es detenido por primera vez y, tras pasar seis meses en prisión, el partido decide exiliarle a París donde proseguiría sus estudios. Durante su residencia en esta ciudad, entra en contacto con los círculos surrealistas. Amigo del también ampurdanés Salvador Dalí, en 1928 protagonizaría junto al artista la famosa escena del piano de Un chien andalou y ya en 1937, Dalí intenta convencerle de la necesidad de crear un Ministerio del caos o de la Desorganización social.

En 1926, Jaume Miravitlles i Navarra se apunta como voluntario para tomar parte en el intento de invasión de Cataluña perpetrado por Maciá desde Prats de Molló, acción por la que será juzgado en París y expulsado a Bélgica. Posteriormente, consigue escapar a la capital francesa donde en 1929 finaliza su carrera universitaria. Al año siguiente cruza la frontera y es detenido en Figueras permaneciendo en prisión hasta el final de la dictablanda de Dámaso Berenguer.

Prolífico ensayista, en 1932 publica: Ha trait Maciá, Contra la cultura burguesa, De Jaca a Sallent y Los obreros y la política. Posteriormente alcanza notoriedad con El ritme de la revolució, ilustrado por Dalí en 1933 y Crítica del 6 d'octubre, de 1935.

Bajo el influjo del marxismo se afilia al Bloc Obrer i Camperol (BOC) para catalanizar el movimiento obrero, siendo cabeza de lista por Gerona en tas elecciones generales de noviembre 1933.

Ya al año siguiente recala en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde la que funda la asociación Spartacus a través de la cual crea la Agrupación Constructiva de Esquerra Republicana (ACER) y colabora con el Ateneo Enciclopédico Popular.

Incansable, paralelamente a su actividad colabora en numerosas revistas de izquierda: L´Espurna, L´Hora, Avant...

Secretario en 1936 del Comité Ejecutivo de la Olimpiada Popular Obrara, cuya inauguración estaba prevista para el 19 de julio y que acaba siendo suspendida, trata de dotarla de un contenido social y cutural en un contexto cívico por encima de la propaganda partidista que se había creado en torno a este evento como respuesta la política racista que había impuesto Hitler la Olimpiada de Berlín.

Estos valores, unidos a sus dotes organizativas le configuran como el secretario ideal del Comité de Milicias Antifascistas creado el 23 de julio de 1936 por la Generalitat tras el aplastamiento de la rebelión militar en Barcelona.

En octubre de ese mismo año funda y dirige el Comisariado de Propaganda que se convertirá en instrumento muy eficaz, de difusión más que de propaganda a pesar del nombre, en pro de la República y la Generalitat tanto dentro de nuestras fronteras como en el entorno internacional. Al frente del mismo organiza multitud de actividades en España y en el extranjero (México, Francia...) donde cuenta con delegaciones. Realiza una valiosa labor informando a la prensa internacional -trabaría amistad con algunos de los corresponsales más destacados como George Owell, Robert Capa o llya Ehrenburg- y promueve numerosas acciones culturales -Editorial Forja, Laya Films, Catatonía Films, exposiciones destacadas sobre la Guerra, la sección de festivales...- consiguiendo llevar la realidad de la Guerra a las calle.

Denuncia las acciones alemanas en España -bombardeos, ayudas militares, etc.- en diversas conferencias celebradas en Valencia. Madrid y París utilizando innovadoras técnicas de comunicación y colabora en el dorio de ERC La Humanitat con artículos de opinión.

Audaz, -escapa de los sublevados tras ser detenido en Barcelona el 19 de julio- y encantador en el trato según sus contemporáneos -André Malraux. a quien ayuda a producir su película L´espoír, lo define como "la sonrisa de Cataluña"- en el trabajo destaca por su capacidad metódica y propia de un organizador nato.

Durante toda la Guerra fue uno de los hombres de confianza de Companys, al que desde el primer día hasta que atraviesan juntos la frontera, respeta y obedece como un fiel colaborador.

Terminado el conflicto se exilia en Francia donde dirige la revista institucional El Poblé Catalè y colabora en el periódico La Flèche.

Al entrar los alemanes en París, en 1940, huye hacia África del Norte y México, país donde entabla relación con otros intelectuales catalanes afincados allí y en el que permanece hasta que en 1944 se traslada a Nueva York donde desarrollará una intensa labor periodística.

Colaborará allí con los gobiernos republicanos en el exilio de J. Giral, Claudio Sánchez Albornoz y R. Llopis y dirigirá el boletín Spanish Information portavoz editorial de la República exiliada.

Su capacidad de gestión le convertirá en uno de los más afamados publicistas. Abandona Estados Unidos en 1962 tras consolidar su prestigio como periodista de relieve. Su crónica diaria, El mundo desde Nueva York, se publica en 22 diarios durante 16 años, distribuyéndose a varias cadenas de periódicos y alcanzando notable aceptación.

A su vuelta a España reside en Madrid hasta que consigue regresar a Barcelona donde colabora en los mismos medios suramericanos, excepto los que caen bajo dictaduras militares, analizando el entorno internacional bajo el seudónimo Spectator, lo hará también en El Correo Catalán, La Vanguardia y Tele-Express.

Posteriormente publica semblanzas y textos de carácter memorialistico donde retrata a Negrin, Prieto, Companys, Tarradellas, Franco, Fraga. Dalí, Malraux. Maciá, Azaña... en una sucesión de anécdotas, análisis y comentarios de gran valor periodístico y humano.

Su primera recopilación obtuvo el premio Pla de 1979 y, destaca especialmente Episodiosde la Guerra Civil espanyola (1972) y Los comunicados secretos de Franco, Hitler y Mussolini (1977).

Fallecido en 1988, al final de su vida no se entendió, desde posiciones progresistas, la simpatía que manifestaba en numerosos escritos hacia la política norteamericana.

Su trayectoria y su obra, fueron poco conocidas hasta su parcial recuperación a partir, especialmente, de 1986, a raíz del 50º aniversario de la Guerra.